多子世帯の大学等授業料の無償化をわかりやすく解説

- 関連トピックの最新記事はこちらから

- #きょうだい , #国家資格キャリアコンサルタント , #多子世帯 , #奨学金 , #山内真由美 , #教育費の準備 , #高等教育の修学支援新制度

- 各ハッシュタグの関連記事一覧を見てみる

- #きょうだい#国家資格キャリアコンサルタント#多子世帯#奨学金#山内真由美#教育費の準備#高等教育の修学支援新制度

大学や専門学校に進学するには、多額の費用がかかります。きょうだいが多い家庭では、金銭的な理由で進学を諦めざるを得ない場合もあるため、一定の支援が必要だと考えられます。こうした背景を踏まえ、令和7年度から、幅広く教育の機会を提供するため、扶養している子供が3人以上の世帯(多子世帯)に対する大学・専門学校の費用の支援が大幅に拡充されることとなりました。ただし、支援を受けるには、学校を通じて日本学生支援機構へ奨学金の申請をし、採用される必要があります。この記事では、制度の利用を予定している「高校生の保護者」と「高校生」に向けて、制度の概要および対象者、申請方法についてわかりやすく解説します。

高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)について

進学を希望する子供が、家庭の経済状態に関わらず、大学や専門学校等へ進学出来る機会を得るため、令和2年度から「高等教育の修学支援新制度」が、本格的にスタートしました。原則は「給付奨学金」と「授業料・入学金の減免」の2つの支援がセットになっています。

開始当初は「住民税非課税世帯」および「それに準ずる世帯」が支援対象でしたが、令和6年度からは「多子世帯」および「私立理工農系に進学した学生」に限り、年収目安が「約600万円」いわゆる中間所得層まで、対象が拡大しました。さらに令和7年度からは「多子世帯」の「授業料・入学金の減免」に関して、年収制限が撤廃となったのです。

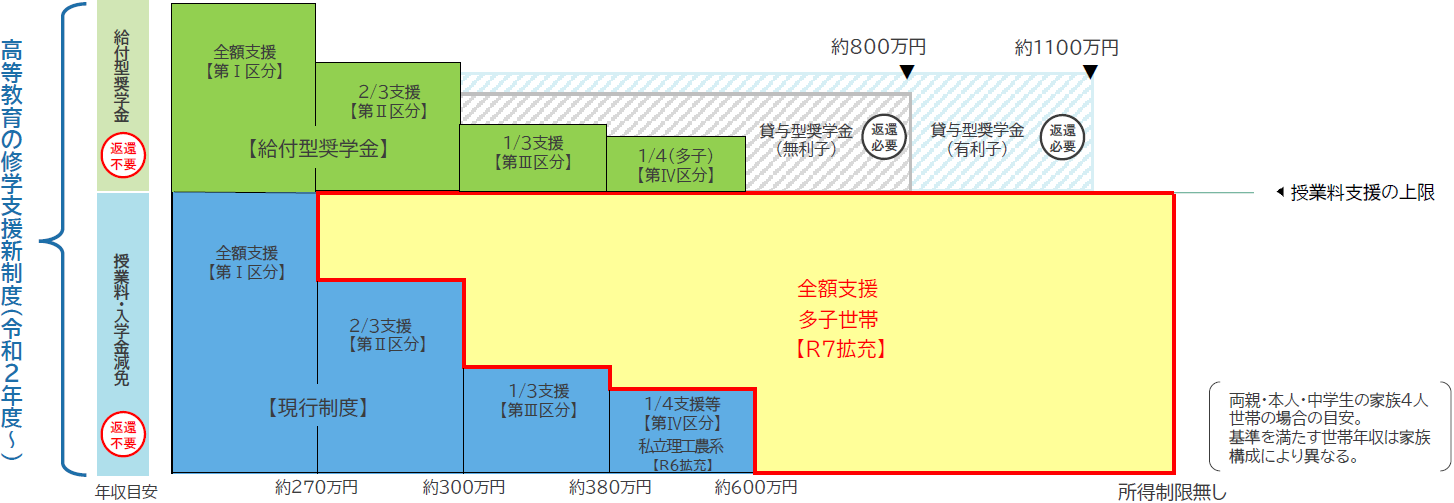

つまり、従来からある「高等教育の修学支援新制度」の枠組みの中で、多子世帯への支援が広がってきたという経緯にあります。全体像を表すのが下図となります。青の部分が「授業料・入学金の減免」、緑の部分が「給付奨学金」、そして黄色の部分が今回拡大となった多子世帯の「授業料・入学金の免除」(所得制限無し)です。

図出典:多子世帯の大学等授業料・入学金の無償化について(P5)

高等教育の修学支援新制度:文部科学省

子供3人以上の世帯への大学等の授業料等の無償化を拡充します!

修学支援新制度の要件とは

まずは「修学支援新制度」共通の要件をご説明します。学校の要件、申込資格、学力基準、家計基準の4つの基準があります。

①一定の要件を満たした学校(対象機関)であること

授業計画書(シラバス)の作成や成績評価基準(GPA)を設定している、厳格かつ適正な成績管理を実施・公表している、経営状況や収容定員の充足率が一定基準をクリアしている等の条件を満たした学校が対象となります。文部科学省のHPで対象校を公表していますので、確認してみましょう。

高等教育の修学支援新制度の対象機関リスト(全機関要件確認者の公表情報とりまとめ)

②申込資格があること

初めて高校等を卒業する予定の人、初めて高校等を卒業した年度の末日から申込みを行う日までの期間が2年以内の人となっています。つまり、修学支援新制度(給付奨学金・授業料減免)は浪人していたとしても、2浪までの学生なら申込みが出来る制度となっています。

③学力基準を満たすこと

高校3年生の予約採用の時点では、高校1年生から申込み時までの評定平均値が5段階評価で3.5以上であること、または学修意欲があることです。なお、進学後は毎年、学習意欲と成果を確認されます。学業成績の基準を満たせないと、「警告」を受けたり、「停止」や「廃止」となってしまいますから、しっかりと学習を継続しましょう。具体的には、履修科目の授業への出席率が8割以下では「警告」となり、修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下では「廃止」となります。

進学前(予約採用)の給付奨学金の学力基準 | JASSO

進学後(在学採用)の給付奨学金の学力基準 | JASSO

④家計基準(収入・資産)を満たすこと

申込者本人(学生)および生計維持者(原則、学生の父・母)の収入および資産が審査の対象です。収入基準は、日本学生支援機構にマイナンバーを提出し、「申込前年」の「住民税情報」を元に判定をしてもらいます。

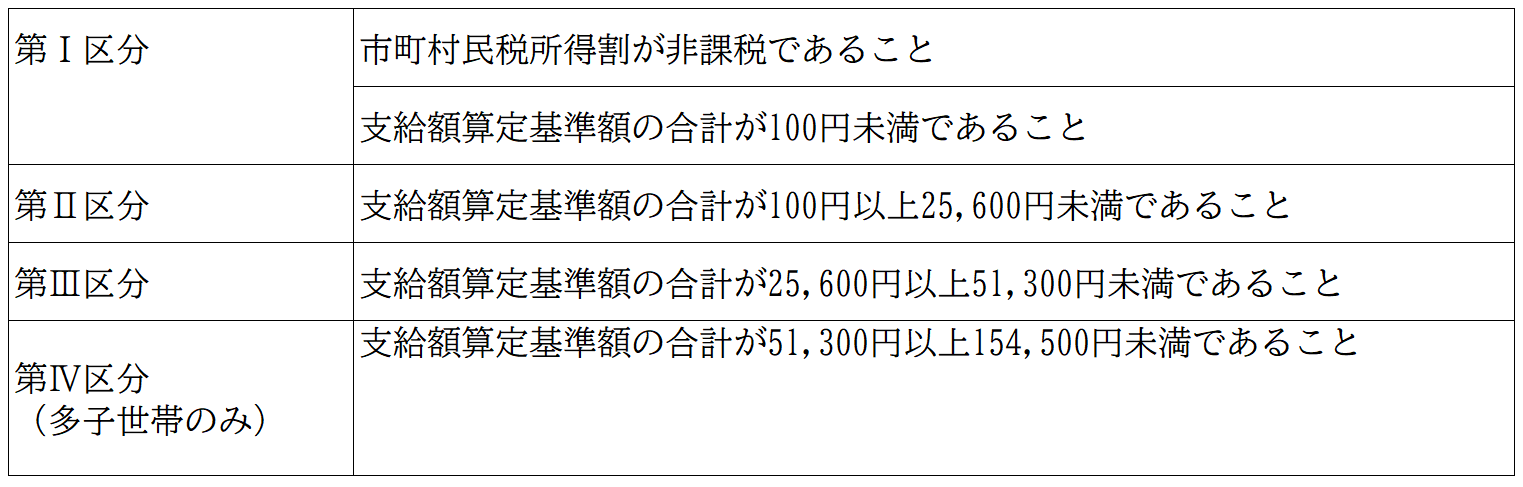

例えば、令和8年4月に大学等への進学を予定している高校3年生が、令和7年の春に「予約申込」する場合は、「申込前年」である令和6年の1月1日から12月31日の収入が対象です。世帯の状況に応じて、第Ⅰ区分から第Ⅳ区分までの4つに判定されます。該当した区分に応じた支援を受けることが出来ます。(支援額は後述します)

・支給額算定基準額 = 課税標準額 ×6% -(市町村民税調整控除額+市町村民税調整額)

※100円未満切り捨て

予約採用の場合(高校3年生)

【収入基準】学生本人および生計維持者

なお、算出方法は複雑ですので、日本学生支援機構のHP上にある「進学資金シミュレーター」を使って、家計基準に該当するか試算してみましょう。

一方、資産基準は「申込日時点」での資産額の合計が、5,000万円未満であることが条件です。現金やこれに準ずるものが資産としてカウントされます。例として、預貯金、株式、国債、社債、地方債、投資信託などが挙げられています。

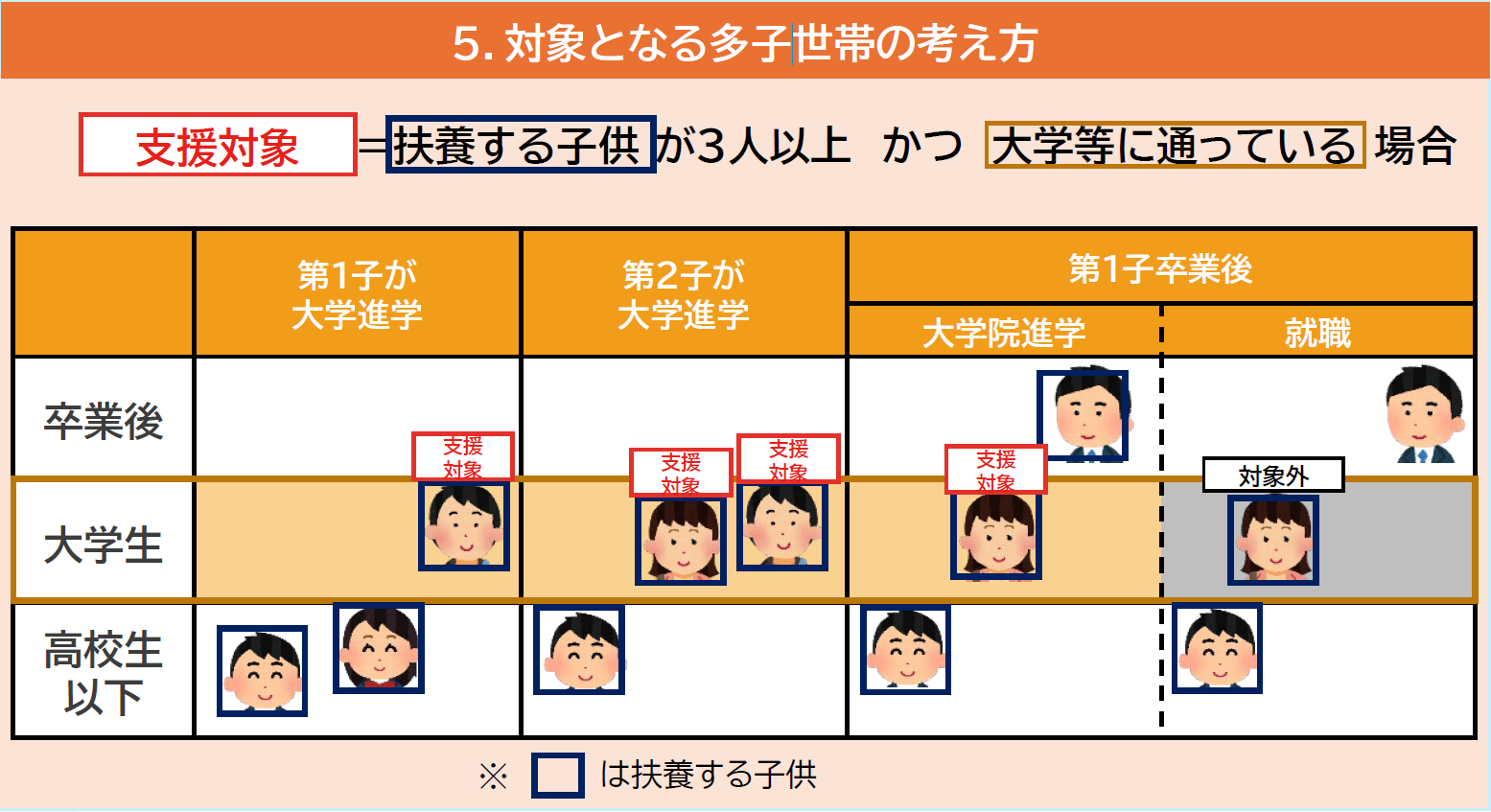

多子世帯の要件とは

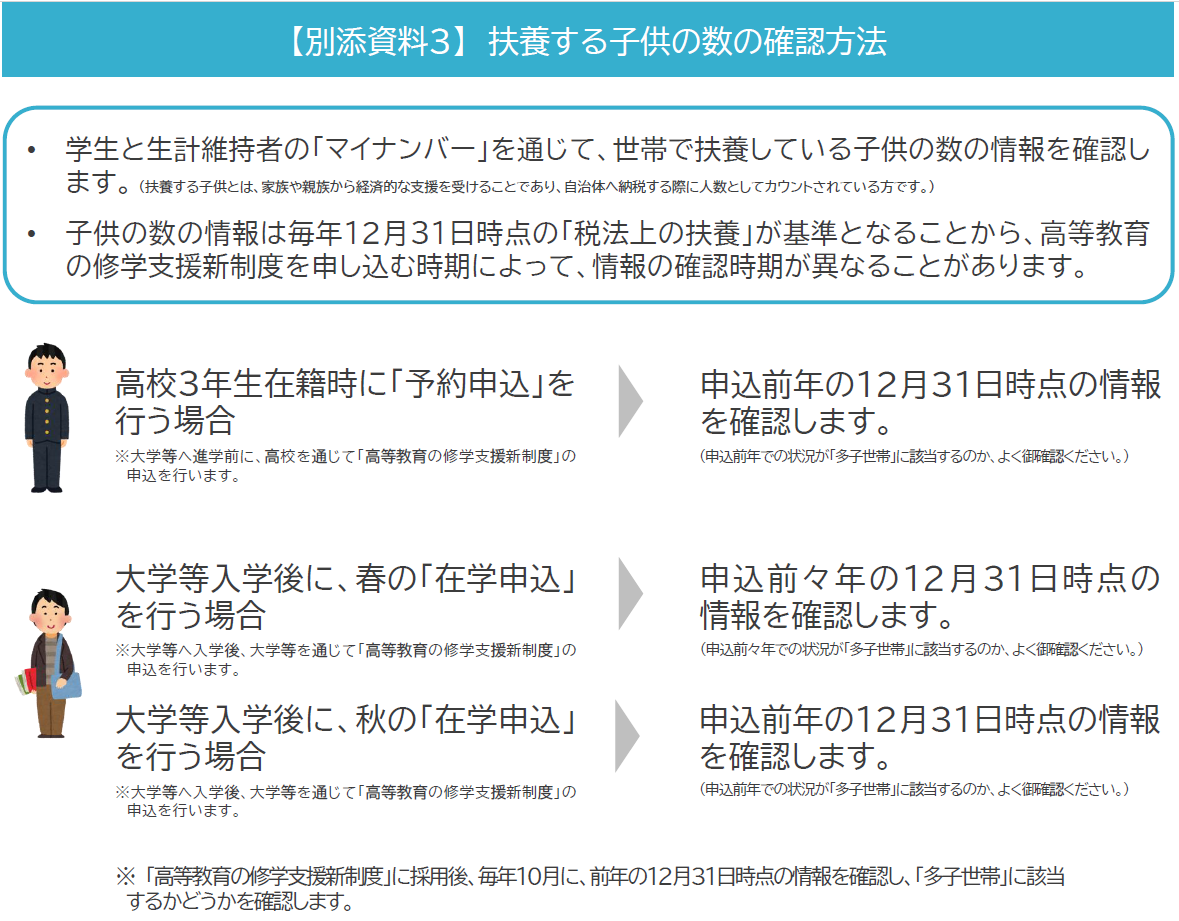

子供を3人以上、同時に扶養している世帯が対象です。「扶養する子供とは、家族や親族から経済的な支援を受けることであり、自治体へ納税する際に人数としてカウントされている方です。」と明記されています。子供の数の情報は、毎年12月31日時点の「税法上の扶養」が基準となります。そのため、子供の成長とともに扶養の人数は変化します。例えば、子供が3人いる世帯であっても、第1子が就職するなどして、保護者の扶養から外れると、多子世帯の支援は対象外となります。ただし、判定は申込み時点の前年12月31日の状況であることには注意が必要です。

図出典:令和7年度からの多子世帯に対する大学等の無償化について(文部科学省)

例として、第1子が令和7年4月に大学を卒業し、新社会人になるご家庭の場合で、ご説明します。令和8年に大学・専門学校に進学する予定の高校3年生(第2子)が、高校3年(令和7年)春に「予約申込」する場合は、申込前年(令和6年)の12月31日時点の情報で扶養の確認をします。

令和6年12月31日時点では、第1子は大学4年生であるため、第2子(学生本人)と第3子(下のきょうだい)として、この時点では「多子世帯」と判定されます。なお「高等教育の修学支援新制度」採用後は、毎年10月に前年の12月31日時点の情報を確認して「多子世帯」に該当するか判定となります。

図出典:【別添資料3】 扶養する子供の数の確認方法(P12)

高等教育の修学支援新制度:文部科学省

子供3人以上の世帯への大学等の授業料等の無償化を拡充します!

多子世帯が受けられる支援について

多子世帯が受けられる支援は「高等教育の修学支援新制度」のうち「授業料・入学金の減免」については、令和7年4月から「年収制限なく」受けられることになりました。一方、「給付奨学金」は、第Ⅰ区分から第Ⅳ区分までの4つに判定を受けて、該当となれば、支援が受けられます。

多子世帯の授業料等の減免(収入制限なし)

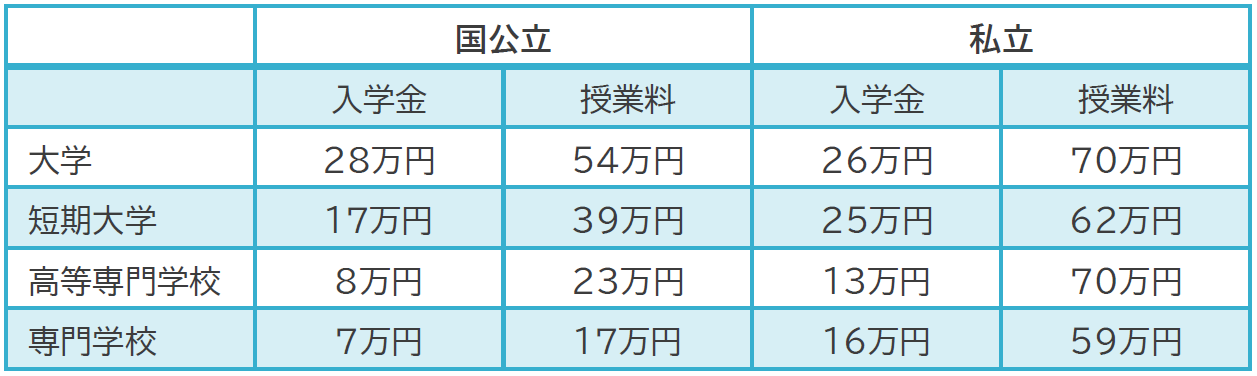

多子世帯で授業料・入学金減免の支援を受ける場合は、家計基準のうち、収入要件は撤廃となりましたが、資産要件「3億円未満」も同時に満たす必要がありますので、注意しましょう。入学金の減免上限額は、国公立大学は28万円、私立大学は26万円、授業料は年間で国公立は54万円、私立大学は70万円が上限となっています。なお、この支援は、現金給付ではなく、進学先の学校において、授業料等が減額される方法での支援となります。

図出典:高等教育の修学支援新制度:文部科学省

子供3人以上の世帯への大学等の授業料等の無償化を拡充します!(P5)

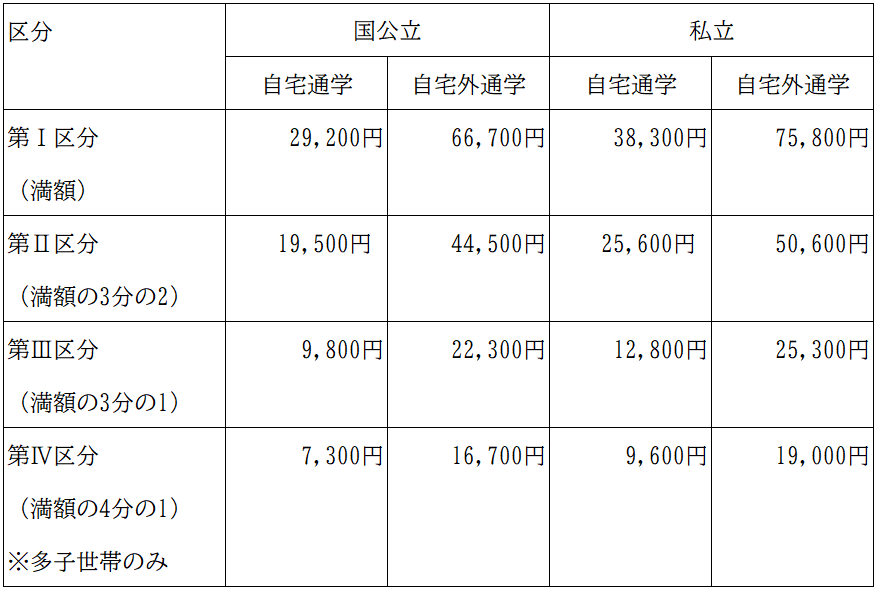

給付奨学金(収入制限あり)

給付奨学金の支給額は、世帯の所得に基づいて4つの区分に分かれます。また国公立・私立か、自宅通学か自宅外通学かによっても金額が異なります。なお、4つの区分のうち、第Ⅳ区分は多子世帯のみが該当します。例えば、国公立大学で自宅通学の場合ですと、第Ⅰ区分と判定された場合は、月額29,200円が学生本人に給付されます。(返済不要)

申請方法と進学後の手続き

高校3年生の在学時、進学前に予約申込みすることを「予約採用」、大学等に進学した後に申込みすることを「在学採用」と言います。どちらも学校を通じて、日本学生支援機構に申込みます。学校ごとに期限が決まっていますので、気を付けてください。学校の奨学金説明会等に参加し、資料および申込みに必要なID・パスワードを受け取り、学生本人がインターネットで「スカラネット」という専用サイトにログインし、申込情報の入力等を行います。

前述の通り、多子世帯の支援は「高等教育の修学支援新制度」の一部ですので 「給付奨学金及び授業料等減免を希望しますか?」との設問に対し「希望します」にチェックを入れましょう。なお、同時に「貸与奨学金」についても回答する必要があります。貸与奨学金は返済が必要な奨学金ですので、希望しない場合は「希望しません」にチェックをして下さい。

高校3年生の春に予約採用で申込みした場合は、高校3年の秋から冬にかけて、学校を通じて選考結果を受け取ります。採用された場合は「採用候補者決定通知」を受け取ります。進学先が決まったら大学や専門学校に、この通知書を提出すること、そして日本学生支援機構に「進学届」を出すことが必要となります。

制度を理解して活用しよう

多子世帯の大学等の授業料等の無償化は、令和7年4月から、年収制限無く「授業料・入学金」が上限額まで支援が受けられるようになりました。支援を受けるには、対象となるかどうかを確認し、期日までに申し込む必要があります。この制度に限らず、支援を受けるには申請が必要な場合が多く、知らないために活用できなかったとならないよう、常に情報を得ることを意識しましょう。親だけでなく、子供と協力して情報収集をすることが出来るよう、日頃から協力体制を作っておきたいですね。

- 各ハッシュタグの関連記事一覧を見てみる

- #きょうだい#国家資格キャリアコンサルタント#多子世帯#奨学金#山内真由美#教育費の準備#高等教育の修学支援新制度

- プロフィール : 山内 真由美(やまうち まゆみ)

-

ファイナンシャルプランナー(CFP®・1級FP技能士) 国家資格キャリアコンサルタント

中学生の双子の母。ファイナンシャルプランナー資格を取得後、都市銀行の支店にて個人向けに資産運用の案内を担当。現在は、東京都内の自治体にてひとり親のための家計相談、高校の保護者会にて奨学金や教育ローンの活用方法について講演している。また資産運用に関するWeb記事の執筆およびムック本の監修を担当。著書は『FPママの親と子で学ぶお金のABC・13歳からのマネーレッスン本』(河出書房新社)

J-FLEC (金融経済教育推進機構)認定アドバイザー

https://www.j-flec.go.jp/advisors/- オフィシャルWebサイト

- https://fplifecareer.jimdofree.com/